当高校的专业力量遇见小学的绿茵热情,校园足球的未来正悄然生长。在国家大力推进体教融合、促进青少年健康全面发展的背景下,10月至11月,西南医科大学体育学院先后与叙永县白腊苗族乡荍田学校、泸州市龙马潭区新民小学校建立校园足球结对共建关系,将高校优质体育资源精准注入基础教育学校。这是在前期西南医科大学与泸州市结对共建学校体育、促进青少年健康发展战略合作框架下的校园足球专项合作正式启动,旨在通过高校与基础教育学校的深度联动,共同探索校园足球发展的创新路径。

精准帮扶少数民族乡村学校,填补专业训练空白

10月30日,由叙永县教育体育局党组书记、局长费正林主持,西南医科大学体育学院与当地白腊苗族乡荍田学校结对共建的签约活仪式在该校举行,标志着高校与少数民族地区乡村学校的足球合作步入新阶段。

签约仪式上,西南医科大学体育学院院长王定宣与白腊苗族乡中心校校长葛雨春代表双方签署了为期三年的合作备忘录。体育学院党委书记邹小萍代表学院向荍田学校捐赠了足球及训练器材。叙永县政协副主席马杰指出,此次结对共建是推动乡村校园足球发展、促进城乡教育均衡发展、深化“体教融合”的重要举措和有效途径。“期待高校优质资源下沉能助力少数民族乡村学校打造校园足球特色品牌,为县域体育教育提质增效”。

荍田学校作为全国校园足球特色学校,虽然曾在县级足球比赛中屡获佳绩,但专业师资和科学训练体系一直是发展短板。西南医科大学体育学院将依托其足球教学、训练和科研优势,特别是在运动康复领域的特长,为这所苗族乡村学校提供专业的支持和帮助。

深化校地合作模式,打造校园足球共建新范例

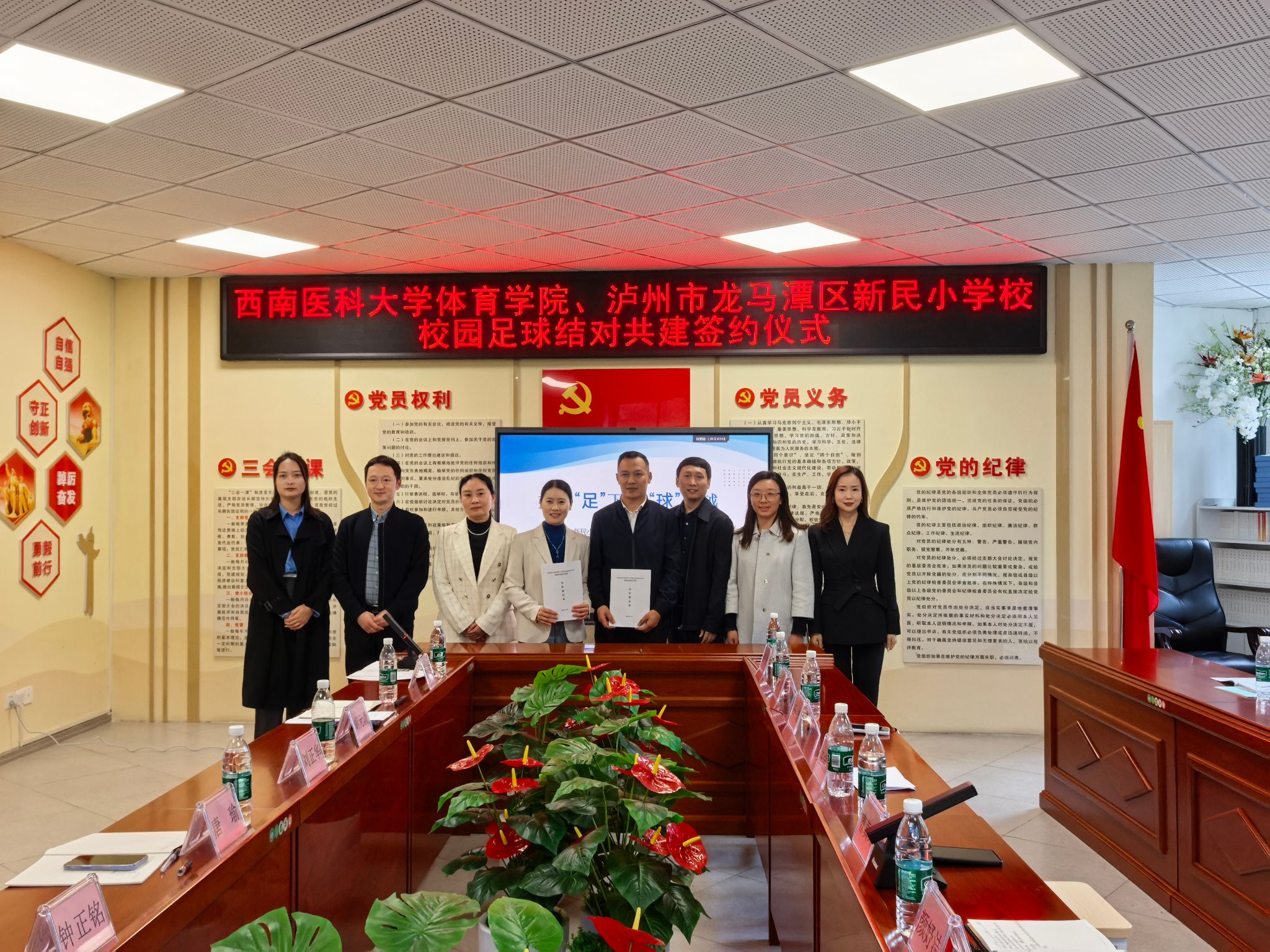

时隔不到一周,11月4日,西南医科大学体育学院又将合作拓展至泸州市龙马潭区新民小学校。

共青团泸州市委副书记曹真玮、泸州市教育和体育局青少年体育科科长颜妤洁,龙马潭区团委书记唐瑜、龙马潭区教育和体育局局长刘正华等市、区领导出席活动并见证签约,这标志着校地合作进入更深层次。

泸州市教育和体育局青少年体育科科长颜妤洁用"三个新"概括了此次合作的意义:搭建人才共育新平台、探索协同发展新路径、树立合作共赢新标杆。西南医科大学体育学院院长王定宣表示,将充分发挥高校在“人才、教学、训练、科研”方面的四大优势,切实履行高校服务社会的责任,“把资源带下来,把苗子送上去,共同提高校园足球工作的新成效。”

据了解,新民小学校作为"全国校园足球特色学校"和"泸州市女子足球后备人才训练基地",拥有较好的足球基础。此次合作将重点围绕基地共建、人才交流、教学训练资源共享等五大方面展开,旨在打造可推广的校地合作典范。

专业实践融入校园,孩子们绿茵场上收获成长

两次签约活动后,西南医科大学的专业教练团队都立即投入到实践指导中。在荍田学校,女足主教练秦义带领队员为苗族孩子们带来专业训练指导;在新民小学校,男足教练商健和队员们通过趣味性战术演练,让孩子们在欢乐中提升球技。

"原来踢球不仅要练脚法,还要动脑筋!"荍田学校一名参与训练的学生兴奋地说。这种专业的互动体验,让乡村孩子们第一次感受到足球运动的深层魅力。

西南医科大学运动与健康促进研究中心副主任胡哲博士为两所学校带来的运动损伤预防课,同样深受师生欢迎。他用通俗易懂的方式讲解科学热身和损伤处理知识,在孩子们心中播下科学运动的种子。

构建长效发展机制,小足球转动大未来

根据合作规划,西南医科大学体育学院将在未来三年内,通过人才支持、资源共享、竞赛活动、文化建设等多种方式,持续助力两所学校的校园足球发展。值得一提的是,学院将充分发挥医学、运动康复等学科专业优势,为乡村学生提供体质健康监测、运动损伤预防等专业指导,实现真正的“体医融合”。

“足球不仅是比赛,更是教育。”白腊苗族乡中心校党支部书记、校长葛雨春表示,“未来我们将依托高校支持,把足球融入德育、智育、美育,让山区孩子在运动中拓宽人生舞台。”

这两次结对共建活动,是西南医科大学与泸州市深化校地合作、促进青少年健康发展的重要举措。高校专业资源与乡村学校实际需求的精准对接,不仅为乡村校园足球注入了新动能,更探索出了一条高校支持基础教育学校体育和校园足球发展,推动教育公平的新路径。随着合作的深入推进,这片绿茵场有望长出更多希望的幼苗,为基础教育发展和人才培养注入持久活力。